Einzellinsenauge bei wirbellosen Tieren

(Invertebraten)

Allgemein

- Die Funktionsweise ähnelt dem Linsenauge bei

Wirbeltieren stark, obwohl sich beide Augentypen phylogenetisch (Phylogenie = Lehre von der

Stammesentwicklung der Tiere und Pflanzen) unabhängig

voneinander entwickelt haben

- Einzellinsenaugen treten bei folgenden

wirbellosen Tieren auf:

- Weichtieren (Molluska)

- den meisten Cephalopoden (Kopffüßern, z.B. Kraken, Tintenfische)

- zum Stamm der Anneliden (Ringelwürmer)

gehörenden Polychaeten (Vielborster)

- Nesseltieren (Cnidaria, z.B Quallen und Medusen als Lebensstadien von

Nesseltieren)

(Lubjuhn 2005)

...im Vergleich zum Linsenauge bei

Wirbeltieren

Bei

den Augen der wirbellosen Tiere (Invertebraten)

handelt es sich um leistungsfähige Linsenaugen, die ähnlich den

Linsenaugen von Wirbeltieren aufgebaut sind. So verfügen sie beispielsweise

ebenfalls über Iris, Pupille und Linse; jedoch gibt es auch deutliche

Unterschiede zu den Augen der Wirbeltiere:

- die Lichtsinneszellen der Netzhaut (Retina) sind bei wirbellosen Tieren dem Lichteinfall zugewandt (→everses Auge); das Licht muss also nicht wie bei den Wirbeltieren zuerst mehrere Zellschichten durchdringen, bevor es auf die Netzhaut trifft (→inverses Auge)

- das Auge eines wirbellosen Tieres entsteht (anders als bei Wirbeltieren) durch eine Einfaltung der Epidermis, der embryonalen Außenhaut; dann wird dieser „Augenbecher“ vom Gehirn mit Nerven versorgt, weshalb die Sinneszellen nach außen zeigen

- ganz allgemein sind die Linsenaugen von wirbellosen Tieren phylogenetisch unabhängig von den Linsenaugen der Wirbeltiere entstanden; trotz gleicher Funktionsweise (siehe oben)

(Nordsiek

2005)

Vergleich der Retina von

Wirbeltieren und Wirbellosen Tieren:

Während der

Ontogenese* eines Menschen, also

dem Heranwachsen im Mutterleib, bilden sich die Augen aus einer Ausstülpung der

Zellen, die später zum Gehirn werden. Dies ist bei allen Wirbeltieren, zu denen

der Mensch ebenfalls gehört, gleich.

Bei den

Wirbellosentieren hingegen, werden die Augen während der Ontogenese* aus

der Einstülpung der embryonalen Epidermis gebildet. Sie gehen also aus der

äußersten Hautschicht hervor. (vgl. Lubjuhn 2005)

Daraus folgt ein

unterschiedlicher Aufbau der Netzhaut.

Bei Wirbellosentieren sind die Sehzellen der Retina dem Licht zugewandt (vgl. rote Schicht Abb. 1), dahinter liegt eine dünne Gewebsschicht, die hauptsächlich aus Nervenzellen besteht (grüne Schicht Abb. 1) Diesen Aufbau nennt man everse Retina.

Bei Wirbeltieren

durchdringt das Licht dagegen erst durch eine Gewebsschicht verschiedener

Nervenzellen (grüne Schicht in Abb. 2) bevor es die lichtempfindlichen

Sehzellen erreicht. Die Sehzellen der Retina (rote Schicht in Abb. 2) sind

dementsprechend dem Licht abgewandt. Diesen Aufbau bei Wirbeltieren

nennt man inverse Retina.

Abb. 1: Aufbau eines Wirbellosenauges mit everser Retina, die Sehzellen (rote Schicht) sind dem Licht zugewandt, die dünne Gewebsschicht aus Nervenzellen (grün) liegt dahinter; Ader- und Lederhaut sind schwarz; Linse, Iris, Augenkammern und Hornhaut sind gelb (aus Lubjuhn 2005 verändert)

Abb. 2: Aufbau eines Wirbeltierauges mit inverser Retina, die Sehzellen (rote Schicht) sind dem Licht abgewandt, die dünne Gewebsschicht aus Nervenzellen (grün) liegt davor. (aus Lubjuhn 2005 verändert)

*Ontogenese

in der Biologie

Unter der Ontogenese versteht man in der Biologie die

Individualentwicklung, also die Entwicklung des einzelnen Lebewesens von der

befruchteten Eizelle zum erwachsenen Lebewesen. Dabei entwickeln sich beim

Embryo nach und nach Organanlagen, aus denen Organe entstehen, in denen

wiederum die Zellen (zu Geweben zusammengefasst) sich weiter spezialisieren.

(DocCheck 2002)

Phylogenese:

-

Griechisch phyle:

Stamm und genesis: Entstehung

-

Bezeichnung für die stammesgeschichtliche Entwicklung

von Lebewesen

-

Gibt Auskunft über die verwandtschaftlichen

Verhältnisse innerhalb einer bestimmten Gruppe von Lebewesen

-

Um die phylogenetische Entwicklung von Arten, Gattungen

oder Klassen zu rekonstruieren, werden erblich bedingte Eigenschaften lebender

Arten oder Fossilien untersucht.

- Das Ergebnis einer solchen Rekonstruktion lässt sich in Form eines Stammbaums beschreiben

Phylogenetisch:

Die Stammesgeschichte betreffend

Augenentwicklung:

Obwohl sich die Augen von Wirbeltieren und Weichtieren im Aufbau stark ähneln, haben sie sich unabhängig voneinander entwickelt. Es gibt Schätzungen, dass Augen der verschiedensten Bauweisen im Laufe der Evolution etwa 40 Mal neu entwickelt wurden. Die ersten Augen gab es bereits vor 505 Mio. Jahren im Erdzeitalter Ordovizium (z.B. beim Nautilus).

Bei den höher entwickelten Augen, die echte Bilder wiedergeben können, unterscheidet man zwei Typen: das Einfach- und das Komplex- oder Facettenauge. Einfachaugen ähneln in ihrem Grundbauplan dem Auge des Menschen, wobei sich die Details aber bei den jeweiligen Tiergruppen unterscheiden. Die einfachsten Tiere, die solche Augen besitzen, sind einige Quallenarten.

Die

Orthogenese:

-Begriff der Phylogenetik für eine lange Zeit unverändert beibehaltene Entwicklungsrichtung

-Form einer stammesgeschichtlichen Entwicklung bei einigen Tiergruppen oder auch Organen, die in gerader Linie von einer Ursprungsform bis zu einer höheren Entwicklung verläuft

Polychaeten (Vielborstige Würmer)

Polychaeten (Vielborster) sind eine Klasse der Ringelwürmer (Annelida) oder auch Gliederwürmer. Ringelwürmer werden in zwei Klassen eingeteilt.

Zum einen gibt es die Vielborster (Polychaeta) und zum anderen die

Gürtelwürmer (Clitellata). Die

Vielborster haben ihren Namen von den vielen Borsten, die ihnen bei der

Fortbewegung helfen. Meist leben Vielborster im Meer.

Doch auch in anderen Lebensräumen kann man verschiedene Arten von ihnen antreffen.

Einige sind Jäger und mit großen

gut funktionierenden Augen ausgestattet (zum Teil mit Linse), andere sind z. B.

Aasfresser.

Besonders ungewöhnlich sind die

Röhrenwürmer der Gattung Riftia, die

ihre Nahrung in der Tiefsee erbeuten. So besitzen diese Würmer keine richtigen

Augen, sondern nur lichtunempfindliche Sehzellen. (kann

man lichtunempfindliche Zellen als Sehzellen bezeichnen?)

Doch auch tiefe, becherförmige

Augen sind bei Ringelwürmern häufig. Diese Grubenaugen (siehe auch Abb. 8) sind

eine Weiterentwicklung einfacher lichtempfindliche Sehzellen und kommen bei

mehreren Mehrzelligen Tieren vor, wie auch bei den im Wasser lebenden

Strudelwürmern. Dabei sitzen mehrere Sinneszellen in einer becherartigen

lichtundurchlässigen Vertiefung. Da von ‚hinten’ kein Licht auf die

Lichtempfindlichen Zellen fallen kann, können die Tiere unterscheiden, aus

welcher Richtung das Licht kommt. Ein scharfes Bild der Umgebung lässt sich

damit nicht erreichen, dazu musste in der Evolution erst die Linse entstehen,

mit der sich das Bild scharf stellen lässt.

Zusammenfassend muss festgestellt

werden, dass nur einige wenige spezialisierte Arten der Vielborstigen Würmer

tatsächlich Einzellinsenaugen besitzen.

Abb. 3: Grafik von Polychaeten (Vielborstern), Unter

anderem zu sehen: Blutegel, Regenwurm und Borstenwurm (Quelle: Unbekannt k.A.)

Abb. 4: Borstenwurm (Stamm der

Annelida) (Quelle: Unbekannt2 k.A.)

Cnidaria (Quallen)

Quallen sind überwiegend im

Meer zu finden. Sie gehören fast alle zum Stamm der Nesseltiere (Cnidaria), zu

dem insgesamt bis zu 9.000 Arten gehören

(Postel 2005)

Genauso wie bei den Gastropoden gibt es bei den Quallen solche mit sehr

primitiven und andere mit hoch entwickelten Augen. Die Augen reichen von einem

einfachen Augenfleck, über Becheraugen bis hin zu einem hoch entwickeltem

Linsenauge.

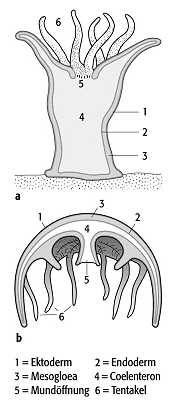

Bei Schirmquallen, Hydroiden und Würfelquallen wechseln aufeinander folgende Generationen ihre Gestalt in unglaublicher Weise. Dabei gehören sie ein und derselben Art an. Zu der im freien Wasser schwebenden Meduse gehört die am Boden, an Algen oder Steinen festsitzende Erscheinungsform, der Polyp (siehe Abb. 5).

Die Medusen vermehren sich durch

Befruchtung, die Polypen ungeschlechtlich. Im Gegensatz zur Meduse sind die

Polypen nur Millimeter groß. (Postel

2005)

Während Quallen meist nur über

einfache Sinnesorgane verfügen, die das Tier über Oben und Unten sowie Hell und

Dunkel informieren, besitzen Würfelquallen 24 Augen. Acht dieser Augen sind

Linsenaugen mit Hornhaut, Linse, Glaskörper und Netzhaut. Die Linsenaugen

können fokussieren und vermutlich auch Farben erkennen. Ein Rätsel bleibt die

Frage, wie und wo die Qualle die komplexen Bildinformationen verarbeitet, denn

das Tier besitzt zwar ein Netz von Nerven, aber kein übergeordnetes Gehirn.

“Quallen sind nur scheinbar

primitiv. Sie existierten bereits vor 670 Millionen Jahren, als es noch nicht

einmal Fische gab. Dass sie auch heute noch in großer Vielfalt in den

Weltmeeren leben, macht sie zu Erfolgsmodellen der Evolution“ (Cerutti,

2005)

Abb. 5: Morphologie und Orientierung veranschaulicht an je einem Querschnitt von Polyp (a) und Meduse (b); Matin 2001 zitiert in Röser 2001.

Beispielsweise gibt es die Augen von Carybdea (siehe Abb. 6), einer

Würfelqualle aus Australien.

Es sind Linsenaugen mit einer echten Linse und einem Pigmentepithel, das

wie unsere Retina

funktioniert. Daneben gibt es noch weitere Pigmentbecherocellen, also Augen

ohne Linse.

“Wozu brauchen die Nesseltiere Augen? Alle Nesseltiere haben eine

Empfindlichkeit für das Licht, auch ohne dass eigene Augen ausgebildet sind.

Ansätze zu den Linsenaugen finden wir bei vielen Medusen von Hydrozoen und

Cubozoen (Wüfelquallen).“ (Holstein 2006)

Wozu braucht Carybdea die Linsenaugen: Letztlich ist dies nicht bekannt;

aber Carybdea besitzt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten: Das Männchen

übergibt dem Weibchen sein Spermienpaket; ein richtiges Paarungsspiel.

Prof. Dr. Thomas Holstein von der Universität in Heidelberg glaubt, dass

die Augen bei diesem Verhalten ihre Aufgaben erfüllen.

Ferner spricht er noch von einer anderen Erklärung: sie werden zum Beutefang gebraucht: das ist

aber laut ihm eher unwahrscheinlich, da alle Medusen (Quallen) und auch die

Polypen, ohne Augen mit ihren Tentakeln, die mit giftigen Nesselzellen besetzt

sind, ihre Beute fangen.

Die Gene die, die Augenentwicklung steuern, sind von den Quallen bis zum

Menschen sehr ähnlich. (Holstein 2006).

Abb. 7: Flachauge (Plattenauge) einer Qualle,

im Gegensatz zu den weitaus besseren Linsenaugen sind Flachaugen bei Quellen

wesentlich häufiger zu finden, (Bildquelle: Lexikon der Neurowissenschaften,

k.A).

Gastropoden (Schnecken)

Zu Gastropoden sagt man im allgemeinen Sprachgebrauch auch einfach Schnecken. Genauso wie die Kopffüßer (Cephalopoden) gehören sie zu den Weichtieren, den Mollusken.

Schnecken sind die artenreichste und einzige Klasse der Weichtiere, die auch landlebende Formen entwickelt hat. Sie sind auf verschiedenen Böden anzutreffen, aber keine typischen Bodentiere.

Sie sind eine Untergruppe der Wirbellosen, insgesamt gibt es etwa 110 000 verschiedene Arten.

Die Mehrzahl der Gastropoden hat ein Paar Augen im Kopf, entweder an der Spitze der Tentakeln (Fühler) oder in der Nähe des Celebralganglions( das Gehirn der Schnecken). Die Augen variieren jedoch je nach Art beträchtlich in Größe, Struktur und Anzahl der Rezeptoren. Dieses hat entscheidenden Einfluss auf die optischen Fähigkeiten der jeweiligen Schnecke. Grob gesehen lassen sich zwei Typen von Augen unterscheiden:

1: Augen ohne Linse: einfache Grubenaugen (siehe Abb. 8) und Lochkameraaugen

![]() 2: Die hochentwickelten

Linsenaugen (die Beschaffenheit der Linse ist auch noch sehr unterschiedlich) (siehe z.B. Abb. 9)

2: Die hochentwickelten

Linsenaugen (die Beschaffenheit der Linse ist auch noch sehr unterschiedlich) (siehe z.B. Abb. 9)

Die Lisenaugen der Gastropoden sind everse Augen (d.h. sie haben eine everse Retina), die embryonal aus einer Einstülpung der Körperaußenwand entstehen. Die Lichtsinneszellen zeigen ins Augeninnere, und sind daher, im Gegensatz zu denen der Wirbeltiere(welche eine inverse Retina besitzen), dem Lichteinfall zugewandt.

Die Augen der Gastropoden(wenn sie ein Linsenauge besitzen) sind extrem lichtempfindlich, die Schwelle liegt teilweise unter 6´10-11 Watt/sec. Zum Vergleich das menschliche Auge muss sich bereits einige Minuten an die Dunkelheit gewöhnt haben um eine solche Lichtquelle überhaupt als einen schwach leuchtenden Punkt zu erkennen. Die hohe Lichtempfindlichkeit wird auf eine hohe Anzahl von Stäbchen zurückgeführt.

Die bestentwickelten Augen der Gastropoden verfügen über härte sphärische Linsen, wie sie auch bei den Cephalopoden, den Fischen und überhaupt bei allen Meeresbewohnern vorkommen. Dieses stellt eine Anpassung an die besonderen Anforderungen des maritimen Lebensraums dar.

Im Vergleich:

Abb. 8: Grubenauge

Sz: Sehzellen, Pz: Pigmentzellen, Nf: Nervenfasern

(Lexikon der Neurowissenschaft, k.A.)

Cephalopoden (Kopffüßern)

Die biologische Gattung der sog. Cephalopoden (Kopffüßer) – beispielsweise Kalmare (Tintenfische) oder auch Kraken (Octopuse) – gehört gemeinsam mit Muscheln und Schnecken zu den wirbellosen Mollusken (Weichtieren).

Der gemeinsame Vorfahre aller Kalmare und Kraken ist der Ur-Tintenfisch „Nautilus“, der vor ca. 500 Millionen Jahren entstand.

Aus

diesem Ur-Tintenfisch entwickelten sich im Laufe der Zeit verschiedene Arten

von Cephalopoden (Kopffüßern), die

man in zwei Unterklassen unterteilt: Zweikiemer und Vierkiemer. Dabei gibt es

sowohl frei schwimmende als auch am Boden des Meeres lebende Arten. Insgesamt

sind der Wissenschaft etwa 650 verschiedene Arten bekannt. (Schäfer & Weiß

1999)

Cephalopoden gehören zu

den intelligentesten wirbellosen Tieren und sind beispielsweise intelligenter

als Reptilien. Sie kommen in allen Weltmeeren vor, sowohl in der Hoch- als auch

in der Tiefsee.

(Wikipedia

k.A.)

Da die meisten Cephalopoden auf dem Meeresboden in unterseeischen Felshöhlen oder in Korallenriffen leben, sind sie auf sehr lichtempfindliche Sehzellen angewiesen. Tintenfische, zum Beispiel, können ihre düstere Umgebung aufgrund ihrer ausgeprägten, lichtempfindlichen Augen sehr gut „sehen“. Andere Cephalopoden setzten außerdem Leuchtorgane ein (betreiben Bioluminiszenz); beispielsweise verwirren einige Tintenfische auf der Flucht ihre Angreifer durch eine Wolke aus leuchtenden Bakterien.

Bei

den Augen der Cephalopoden handelt es

sich um hoch leistungsfähige Linsenaugen, die ähnlich den Linsenaugen

von Wirbeltieren aufgebaut sind. So verfügen sie beispielsweise ebenfalls über Iris,

Pupille und Linse (siehe Abb. 10);

jedoch gibt es auch deutliche Unterschiede zu den Augen der Wirbeltiere:

- die Lichtsinneszellen der Netzhaut (Retina) sind bei Cephalopoden dem Lichteinfall zugewandt (→ everses Auge); das Licht muss also nicht wie bei Wirbeltieren zuerst mehrere Zellschichten durchdringen, bevor es auf die Netzhaut trifft (→ inverses Auge)

- das Auge eines Cephalopoden entsteht (anders als bei Wirbeltieren) durch eine Einfaltung der Epidermis, der embryonalen Außenhaut; dann wird dieser „Augenbecher“ vom Gehirn mit Nerven versorgt, weshalb die Sinneszellen nach außen zeigen

- ganz allgemein sind die Linsenaugen von wirbellosen Tieren (Invertebraten), zu denen ja auch die Cephalopoden gehören, phylogenetisch unabhängig von den Linsenaugen der Wirbeltiere entstanden; trotz gleicher Funktionsweise

(Nordsiek 2005)

|

|

Abb. 10: Querschnitt durch

das Linsenauge eines Kopffüßers, in der Mitte rot

eingefärbt sind die Linse und der Glaskörper; das Licht tritt von rechts ein

und trifft auf die gebogene Netzhaut rechts, als rotes Areal ist links der

Sehnerv zu erkennen (Parmentier k.A.) |

Heute hat der Kraken, ein Cephalopode,

die am weitesten entwickelten Sehsinnesorgane aller wirbellosen Tiere (siehe

Abb. 11 und Abb. 12).

Der Krake ist daher der am besten sehende Kopffüßer und gilt

gleichzeitig als der intelligenteste.

Seine Linsenaugen können einem Vergleich mit dem Auge eines Wirbeltieres durchaus standhalten. (Nordsiek 2005)

|

|

Abb. 11: Linkes Auge eines Kraken, auffällig ist die typische quer stehende Form der Pupille (Stampfel und andere 2005) |

|

|

Abb. 12: Linkes Auge einer

anderen Krakenart

(Patzner, k.A.) |

Literaturverzeichnis:

Boukricha, Hana, Finke, Andrea und Bongenberg, Michael:

Seminar Unterwasserbildverarbeitung, SoSe 2002, „Die Augen der Mollusken“,

Klasse Gastropoda, (2) Augen, 2.1 – 2.4

Cerutti, Herbert: NZZ Folio 11/05, „Von Tieren,

Tödliches Feuer im Wasser“, 2005, Online:

http://www-x.nzz.ch/folio/archiv/2005/11/articles/tiere.html, zuletzt

aufgerufen am 17.03.06.

Chefredakteur: Zinken, Richard, Copyright:

Spektrum Akademischer Verlag, Lexikon der Neurowissenschaft, Heidelberg,

k.A., Online: http://www.wissenschaft-online.de,

Lexikon der Neurowissenschaft, Stichwort: Auge, zuletzt aufgerufen am 17.03.06

Czihak, Langer und Ziegler: "Biologie"

(Springer-Verlag), "Sinne, Nerven, Hormone" (Cornelsen-Velhagen &

Clasing); gekürzt und ergänzt von Rudolf Öller,

Online: http://www.vobs.at/bio/physiologie/a-augen.htm,

zuletzt aufgerufen am 17.03.06

DocCheck: Flexikon - Ontogenese -

Dockcheck Medical Services GMBH, Köln, 2002,

Online: http://flexicon.doccheck.com/Ontogenese,

zuletzt aufgerufen am: 17.03.06.

Duden, das Fremdwörterbuch, Dudenverlag (1994)

Gershwin, Lisa-Ann: „Cubozoa: Some of my favorite

species”, Australien, 1998-2002, Online:

http://www.medusozoa.com/cubo_pics.html, zuletzt aktualisiert: 11.03.2003

21:43, zuletzt aufgerufen: 17.03.06.

Holstein, Thomas: das Linsenauge der Carybdea – Inst.

Zoologie, Uni-Heidelberg, persönliche Mitteilung, 2006

Meindl, Wolfgang, 2006: Online:http://www.wissen.swr.de/warum_chemie/farbe/themenseiten/t4/s2.html,

zuletzt aufgerufen 17.03.2006

Lubjuhn, Thomas: Gliederung der Vorlesung -

Sinnesorgane der Tiere - Eigenverlag der Universität Münster, Münster, 2005; Online:

http://www.uni-muenster.de/Biologie/Main/aktuell/Sinnesorgane%20-%20Tiere.pdf,

zuletzt aufgerufen: 06.03.2006

Martin, C. (Hrsg.): Lexikon der Geowissenschaften.

CD-ROM. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2001.

Nordsieck, Robert, Wien, Österreich: 1999

– 2005,

Online: http://www.weichtiere.at/Schnecken/morphologie/versuche.html,

zuletzt aufgerufen am 17.03.06

Nordsiek, Robert: Augen bei Weichtieren, Wien,

1999-2005, Online: http://www.weichtiere.at/Weichtiere/augen.html

und Online:

http://www.weichtiere.at, zuletzt aufgerufen: 17.03.2006

Parmentier, Jan, Niederlande, k.A. Online:

http://www.euronet.nl/users//janpar, zuletzt aufgerufen am 17/03/06

Parmentier, Jan: Linsenauge

eines Kopffüßers (Alloteuthis), k.A.,

Online: http://www.weichtiere.at/Weichtiere/augen.html,

zuletzt aufgerufen: 17.03.06

Patzner, Robert,

Universität Salzburg: Auge eines Kraken, k.A., Online: http://www.weichtiere.at/Kopffuesser/octopus.html,

zuletzt aufgerufen: 17.03.2006.

PD Dr. Hellberg-Rode, Gesine -

08.10.02: Projekt Hypersoil, Münster, Online:

http://hypersoil.uni-muenster.de/0/07/04/03.htm, zuletzt aufgerufen am 17/03/06

Postel, Lutz: „Filigrane Wunderwerke oder glibberiger

Matsch: Quallen - Vorkommen und Gefährdung“, Leibniz-Institut für

Ostseeforschung Warnemünde, 2005, Online:

http://www.io-warnemuende.de/forum/splitter05/pos.html, zuletzt aktualisiert am

21/07/2005, zuletzt aufgerufen am 17/03/06.

Röser, Georg: Tabulate Korallen und ihre Rolle im

Ostseebecken.- Geologisch-Paläontologisches Institut, Universität Heidelberg,

Arbeitsexkursion Ostseebecken (Småland-Öland-Gotland, Schweden), 2001, Online:

http://palaeo.uni-hd.de/Thema6.htm, zuletzt abgerufen: 07/03/2006.

Schäfer, Peter und Weiß,

Hennes: Kopffüßler (Cephalopoden) - Ein Projekt des BIO-LKs 1998/99 der

Alfred-Delp-Schule-Dieburg, 1999, Online:

http://www.paed-quest.de/Riff_Tiefsee_Mangroven_neu/tiefsee/content/weich03.html,

zuletzt aufgerufen: 26.02.06.

Stampfel, Sabine; Amann, Aurelia & Unger, Yvonne:

Tierlexikon für Kinder – OLI’s Wilde Welt, Südwestrundfunk, 2005, Online: http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/index.php?tid=47&reiter=verhalten

Unbekannt:

www.google.de/polychaeten, www.senkenberg.de, k.A., zuletzt

aufgerufen: 06.03.06

Unbekannt2:

http://www.biologie.uni-hamburg.de/zim/niedere2/bilder/poychaet.jpg,

zuletzt aufgerufen: 06.03.06

Wikipedia – Die Freie

Enzyklopädie: Kopffüßer, k.A., Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Cephalopoden,

zuletzt aufgerufen: 26.02.06.

Wikipedia-

Die freie Enzyklopädie: http://www.wikipedia.org/wiki/Polychaeten,

Autor: k.A., Zum letzten Mal aufgerufen:6.3.06

http://www.datz.de ,,Autoren: Peter Wirtz und Peter

Nahke , Ausgabe: 10/2004 , Zum letzten Mal aufgerufen: 6.3.06